00. Présentation et modalités d'évaluation

La première heure de cours est consacrée à la

présentation de son contenu, de son fonctionnement,

et de ses modalités de contrôle.

Cette partie étant fortement liée aux modalités d'un cours que je ne donne plus, elle n'est plus accessible.

Pour accéder au diaporama en ligne, c'est

ici.Pour accéder aux documents distribués en cours,

c'est là.

Cette partie étant fortement liée aux modalités d'un cours que je ne donne plus, elle n'est plus accessible.

01. Introduction et déictiques

Où l'on présente le plan du cours, la problématique

de l'énonciation et son précurseur: Émile

Benveniste.

Mais pas question de traîner, on commence avec les déictiques, les premiers éléments linguistiques permettant de repérer la trace de l'énonciateur dans son discours.

Les premiers déictiques abordés: les pronoms personnels.

C'est visualisable ici, et téléchargeable là.

Mais pas question de traîner, on commence avec les déictiques, les premiers éléments linguistiques permettant de repérer la trace de l'énonciateur dans son discours.

Les premiers déictiques abordés: les pronoms personnels.

C'est visualisable ici, et téléchargeable là.

02. Déictiques, référence, et localisation temporelle

Le cours aborde en effet ces trois aspects,

Tout ça à visualiser ici, ou à télécharger là.

- en terminant avec la question des déictiques (et en glissant, subrepticement, de la catégorie des déictiques vers la fonction déictique des éléments linguistiques, toutes catégories grammaticales confondues); on traite du système des pronoms personnels en français où l'on voit que nous n'est pas toujours celui que l'on croit :-)

- en traitant de la question globale de la référence, ce qui revient à trois possibilités, selon C. Kerbrat-Orecchioni: référence absolue (mais on en parlera dans le prochain cours), référence déicitique, ou référence cotextuelle.

- en commençant par appliquer ces principes à la structuration du temps dans le discours, c'est-à-dire en entrant dans la problématique de la localisation temporelle.

Tout ça à visualiser ici, ou à télécharger là.

03. Localisation spatiale

On aborde dans ce cours le jeu des références

déictique et

cotextuelle, appliquées à

l'espace. On repérera

Comme d'habitude, le cours est visionnable, ou téléchargeable.

N'hésitez pas, pendant les vacances de février, à poser des questions (je ne vais nulle part, et je corrige des copies, de toute façon), via les commentaires (sous chaque billet), ou via la page Contact…

- les principaux adjectifs démonstratifs (ce, cette, celui, celle), en explorant la difficulté d'interprétation de chacun d'entre eux (ils peuvent être en effet déicitique OU cotextuel);

- les principaux couples ou trio d'adverbes qui prennent en charge ces références (ici/là/là-bas, devant/derrière, à gauche/à droite).

- le cas riche des verbes aller et venir, qui ont une place à part dans les verbes de mouvement (ils ont un emploi plus complexe que monter et descendre et tous leurs parasynonymes).

Comme d'habitude, le cours est visionnable, ou téléchargeable.

N'hésitez pas, pendant les vacances de février, à poser des questions (je ne vais nulle part, et je corrige des copies, de toute façon), via les commentaires (sous chaque billet), ou via la page Contact…

04. Localisation, fin

On aborde, dans ce cours assez dense:

Tout ceci est bien évidemment visionnable ici, et téléchargeable là.

- la fin de la localisation spatiale

- le répérage actoriel, où l'on retrouve les pronoms personnels, mais aussi les substantifs, et surtout les anthroponymes, les noms de personnes ou de personnages.

- la synthèse de cette première partie sur la référence et la localisation.

Tout ceci est bien évidemment visionnable ici, et téléchargeable là.

05. Les subjectivèmes

Ce cours clôt la première partie du thème consacrée

à l'énonciation et la subjectivité dans le langage.

Il s'agit de distinguer ces mots qui portent en eux

une valeur subjective, c'est-à-dire qui indiquent

un point de vue de l'énonciateur qui les utilise.

Ce sont ces mots que l'on nomme subjectivèmes, et

on en fera la description en tenant compte de leur

catégories grammaticales: substantifs, verbes,

adverbes, adjectifs.

Dans chacune de ces catégories, on retrouve les mêmes critères de subjectivité:

- soit parce que leur usage renvoie à l'axe de la modalisation (vrai->incertain>faux),

soit parce qu'il renvoie à l'axiologisation (positif/négatif), que celle-ci porte sur le bien, le bon, ou le beau (éthique, morale, ou esthétique).

Le cours est donc, comme d’habitude, visionnable, et téléchargeable…

Dans chacune de ces catégories, on retrouve les mêmes critères de subjectivité:

- soit parce que leur usage renvoie à l'axe de la modalisation (vrai->incertain>faux),

soit parce qu'il renvoie à l'axiologisation (positif/négatif), que celle-ci porte sur le bien, le bon, ou le beau (éthique, morale, ou esthétique).

Le cours est donc, comme d’habitude, visionnable, et téléchargeable…

06. Énonciation (fin), Interaction (introduction)

PREMIÈRE PARTIE

Pour finir, voici un texte sur lequel exercer son jugement en terme de subjectivité:

- dans un premier temps, en utilisant les outils de la localisation

- dans un second temps, à partir des subjectivèmes

L'exercice tel qu'il est proposé correspond à ce qui était demandé en partiel jusqu'à l'an dernier. Mais cette année, l'exercice sera plus simple, dans la mesure où il ne vous sera pas demandé d'intégré l'analyse à un commentaire du texte…

Pour parfaire l'entraînement, un corrigé de l'exercice (ancienne manière, analyse et commentaire) est mis à disposition sur la page Documents, tandis que l'exercice tel que pratiqué en cours est téléchargeable ou visionnable.

DEUXIÈME PARTIE

Voici le premier cours portant sur la partie Interaction du thème…

Il s'agit d'une introduction. Après avoir rappelé quelle était la bibliographie spécifique à cette partie, on entamera cette introduction en présentant la problématique de l'interaction, les disciplines qui s'en sont préoccupées avant qu'elle ne soit intégrée aux sciences du langage, et les principes qui la régisse. On clôturera cette introduction sur la "paternité" rétroactive que s'est découvert la discipline, qui réinvestit la pensée de Mickael Backtine, liinguiste russe du début du 20e siècle.

Le cours est comme toujours téléchargeable sur la page Documents, et visionnable ici.

Pour finir, voici un texte sur lequel exercer son jugement en terme de subjectivité:

- dans un premier temps, en utilisant les outils de la localisation

- dans un second temps, à partir des subjectivèmes

L'exercice tel qu'il est proposé correspond à ce qui était demandé en partiel jusqu'à l'an dernier. Mais cette année, l'exercice sera plus simple, dans la mesure où il ne vous sera pas demandé d'intégré l'analyse à un commentaire du texte…

Pour parfaire l'entraînement, un corrigé de l'exercice (ancienne manière, analyse et commentaire) est mis à disposition sur la page Documents, tandis que l'exercice tel que pratiqué en cours est téléchargeable ou visionnable.

DEUXIÈME PARTIE

Voici le premier cours portant sur la partie Interaction du thème…

Il s'agit d'une introduction. Après avoir rappelé quelle était la bibliographie spécifique à cette partie, on entamera cette introduction en présentant la problématique de l'interaction, les disciplines qui s'en sont préoccupées avant qu'elle ne soit intégrée aux sciences du langage, et les principes qui la régisse. On clôturera cette introduction sur la "paternité" rétroactive que s'est découvert la discipline, qui réinvestit la pensée de Mickael Backtine, liinguiste russe du début du 20e siècle.

Le cours est comme toujours téléchargeable sur la page Documents, et visionnable ici.

07. L'interaction est située

L'interaction est un système dont la situation de

communication fait partie; dit autrement, on ne

peut analyser une interaction sans prendre en

compte la situation de communication dans laquelle

cette interaction a lieu; pour cela, on décrira la

situation selon trois composantes, en suivant les

propositions de C. Kerbrat-Orecchioni:

le site, qu'il faut concevoir comme le cadre spatio-temporel de l'interaction, en tenant compte de la part sociale et institutionnelle de ce cadre;

le but, qui conduit l'interaction, mais peut être modifié au cours de son déroulement; il permet de distinguer les interactions finalisées et non finalisées (ou, selon les auteurs, à finalité externe et à finalité relationnelle), c'est-à-dire, d'une part, les interactions commerciales, les consultations, etc. (interactions finalisées ou à finalité externe), d'autre part, les conversations amicales (interactions non finalisées, ou à finalité relationnelle);

les participants, dont la relation peut-être égalitaire (amis, fratrie, convives, etc.) ou hiérarchique, de manière instituée (médecin/patient, enseignant/apprenant, etc.) ou de façon occasionnelle (rôle de confident, d'arbitre, etc.).

La part sociale et institutionnelle traversant ces trois composantes est identifié selon Robert Vion comme cadre interactif, ce par quoi nous terminons ce cours.

Bien entendu, vous pouvez dès à présent visionner ce cours en ligne, ou, pour un visionnage ultérieur, hors ligne, et à votre rythme, le télécharger.

le site, qu'il faut concevoir comme le cadre spatio-temporel de l'interaction, en tenant compte de la part sociale et institutionnelle de ce cadre;

le but, qui conduit l'interaction, mais peut être modifié au cours de son déroulement; il permet de distinguer les interactions finalisées et non finalisées (ou, selon les auteurs, à finalité externe et à finalité relationnelle), c'est-à-dire, d'une part, les interactions commerciales, les consultations, etc. (interactions finalisées ou à finalité externe), d'autre part, les conversations amicales (interactions non finalisées, ou à finalité relationnelle);

les participants, dont la relation peut-être égalitaire (amis, fratrie, convives, etc.) ou hiérarchique, de manière instituée (médecin/patient, enseignant/apprenant, etc.) ou de façon occasionnelle (rôle de confident, d'arbitre, etc.).

La part sociale et institutionnelle traversant ces trois composantes est identifié selon Robert Vion comme cadre interactif, ce par quoi nous terminons ce cours.

Bien entendu, vous pouvez dès à présent visionner ce cours en ligne, ou, pour un visionnage ultérieur, hors ligne, et à votre rythme, le télécharger.

08. Les tours de parole

Lorsqu'on analyse des interactions, on prend

conscience de l'importance d'un principe

général de coopération conversationnelle, qui

sous-tend toutes les interactions verbales; ce

principe est manifesté de façon évidente par les

règles de gestion des tours de parole, qui sont les

dépositaires de normes de comportements sociaux

grâce auxquels nous pouvons vivre ensemble. C'est à

l'examen de ces règles que nous invite ce cours.

Il est visionnable, et téléchargeable.

Il est visionnable, et téléchargeable.

09. La structure des interactions

Ce cours est une introduction au modèle genevois

d'analyse du discours d'Eddy Roulet et de ses

collaborateurs, que nous utiliserons ensuite pour

décrire et analyser des interactions verbales. La

présentation se fait en deux temps:

• 1) la présentation du cadre dans lequel ce modèle se situe

• 2) la mise au clair d'un principe fondamental qui sous-tend ce modèle: l'interaction comme négociation.

Le cours est téléchargeable, en PDF. Il est aussi, comme d'habitude, visionnable…

• 1) la présentation du cadre dans lequel ce modèle se situe

• 2) la mise au clair d'un principe fondamental qui sous-tend ce modèle: l'interaction comme négociation.

Le cours est téléchargeable, en PDF. Il est aussi, comme d'habitude, visionnable…

10. Analyse hiérarchique

Dans ce cours, enfin, le modèle d'analyse de Roulet

et de ses collaborateurs est présenté, et les

éléments sont dans un premier temps appliqués à des

exemples construits. Dans un second temps, le

modèle et mis en œuvre sur un extrait du film

Marius et Jeannette, qui

nous servira de terrain d'exercice pour ces deux

derniers cours.

Le cours est visionnable ici, téléchargeable là, les extraits de films montrés en cours sont disponibles ici, le texte de l'extrait analysé ainsi que le corrigé de l'analyse sont mis à disposition sur la page Documents.

En préparation du cours suivant, vous avez aussi accès à un nouvel extrait, à son texte, et il s'agira pour vous d'en prépare l'analyse, que l'on complètera avec quelques complexifications du modèle d'analyse.

Le cours est visionnable ici, téléchargeable là, les extraits de films montrés en cours sont disponibles ici, le texte de l'extrait analysé ainsi que le corrigé de l'analyse sont mis à disposition sur la page Documents.

En préparation du cours suivant, vous avez aussi accès à un nouvel extrait, à son texte, et il s'agira pour vous d'en prépare l'analyse, que l'on complètera avec quelques complexifications du modèle d'analyse.

11. Analyse hiérarchique: complexifications

Dans ce dernier cours, on voit quelques

possibilités de complexifier le modèle de Roulet et

al. Toutefois, on s'appuiera plus sur les remarques

de C. Kerbrat-Orecchioni, qui visent à rendre

plus cohérentes entre elles les propositions de

Roulet et ses collaborateurs.

On finira par analyser deux extraits de Marius et Jeannette, le premier pour reprendre là où on l'avait laissé l'exercice de la semaine dernière, le second pour parfaire notre mise en œuvre du modèle…

Comme toujours, cela se télécharge et se visionne, tandis que les extraits vidéo sont visibles ici.

On finira par analyser deux extraits de Marius et Jeannette, le premier pour reprendre là où on l'avait laissé l'exercice de la semaine dernière, le second pour parfaire notre mise en œuvre du modèle…

Comme toujours, cela se télécharge et se visionne, tandis que les extraits vidéo sont visibles ici.

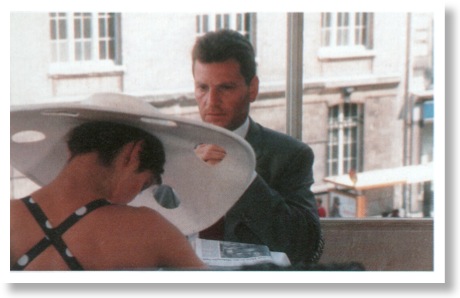

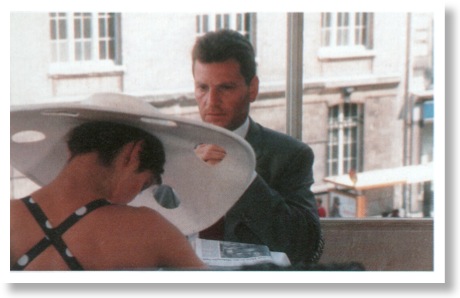

Bonus. Pour le partiel : encore une analyse hiérarchique

Comme promis, voici un texte pour une dernière

analyse hiérarchique, pour prolonger votre

entraînement avant le partiel: il s'agit d'un

extrait du scénario du film Nikita, de Luc

Besson (pour changer de Marius et

Jeannette… vraiment changer). La méthodologie

est la même, et vous devez pouvoir la mettre en

œuvre à partir du scénario.

Je n'ai pas mis l'extrait vidéo tout de suite, de manière à ce que vous soyez dans les conditions du partiel (où il n'y aura pas d'extrait vidéo, trop compliqué et à mettre en œuvre, et à faire admettre). Je le mettrais tout de même ensuite, pour que vous puissiez vérifier vos hypothèses.

À très bientôt, et bon courage…

Voici donc l'énoncé du sujet (cliquer sur l'image pour le télécharger):

Et le corrigé correspondant (cliquer sur l'icône pour le télécharger)

Je n'ai pas mis l'extrait vidéo tout de suite, de manière à ce que vous soyez dans les conditions du partiel (où il n'y aura pas d'extrait vidéo, trop compliqué et à mettre en œuvre, et à faire admettre). Je le mettrais tout de même ensuite, pour que vous puissiez vérifier vos hypothèses.

À très bientôt, et bon courage…

Voici donc l'énoncé du sujet (cliquer sur l'image pour le télécharger):

Et le corrigé correspondant (cliquer sur l'icône pour le télécharger)